《我的祖家是歌乡》

一、教学目标

1.情感态度与价值观目标:感受高山族人民对歌舞热爱的情感。

2.过程与方法目标:通过感受、体验音乐,了解歌曲的情绪,用圆润的声音有感情地演唱歌曲。

3.知识与技能目标:了解一字多音的演唱和起承转合的写作手法,会初步判断民族调式。

二、教学重难点

1.教学重点:有感情地演唱歌曲。

2.教学难点:演唱时,节奏和旋律的配合。

三、教学用具

多媒体。

四、教学过程

(一)新课导入

播放高山族歌舞《杵乐》视频。

老师设置问题:这是哪个民族的歌舞表演

学生自由回答。

老师归纳总结:这是高山族的歌舞表演,高山族主要分布在我国宝岛台湾,高山族是土著居民的一个统称,其实还分有阿美、排湾泰、雅赛夏等十三个支系,他们每一个族系之间的生活习惯、语言都很不同,但是他们有一个共同的特点就是非常喜欢唱歌,非常喜欢跳舞,唱歌和跳舞已经成为他们生活中一个重要的组成部分。

(二)新课教学

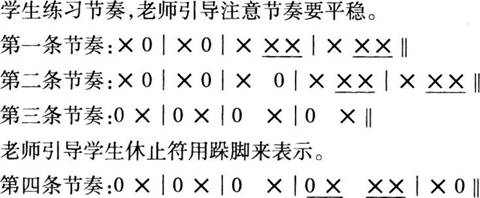

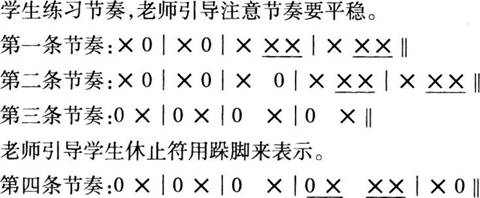

1.节奏练习。

老师引导手和脚的配合,注意节奏要平稳。

2.初次欣赏歌曲,体会歌曲的思想情感。

老师设置问题:歌曲的速度怎么样音乐的情绪是什么样的

学生自由回答。

老师归纳总结:这是一首高山族民歌,歌曲非常欢快热烈,轻快的速度具有舞曲的风格,表现了高山族人民憧憬美好生活的思想感情。

3.再次聆听音乐。

老师设置问题:歌曲有多少个乐句组成

学生自由回答。

老师归纳总结:这首歌曲是一首单乐段结构,由四个乐句组成。

4.学唱歌曲。

(1)老师范唱歌曲,学生拍击节奏。

(2)学唱歌谱。

老师一句一句地教唱乐谱,学生跟唱。

①学生跟着钢琴学唱乐谱。

老师设置问题:旋律中哪一句不太好唱

学生自由回答。

老师归纳总结:第二句和第三句相对难一些,并且气息要连贯,长音时值要唱足,声音用气息支撑。

②学生再次跟琴唱乐谱。

老师设置问题:在乐谱的一、二、三、四句中有相似的地方吗

学生自由回答。

老师归纳总结:这种乐句的写作手法叫作起承转合,这是我国民族音乐中重要的写作方法,起句(第一句)是音乐的初步呈示,是全曲发展的基础;承句(第二句)是起句的重复或展开,加深、巩固呈示的乐思;转句(第三句)是全曲的发展,乐句中节奏变得宽松,把呈示和巩固的乐思加以发展,出现不稳定的因素;合句(第四句)是乐段的结尾,有时也和起句、承句有再现的因素,或者在转的基础上一气呵成,对整个乐段加以概括。

③学生演唱音阶和乐谱。

老师设置问题:我们的五声民族调式中都有哪些音乐谱最后一个音是什么

学生自由回答。

老师归纳总结:我们的五声民族调式中有宫、商、角、徵、羽,而乐谱中最后一个音是羽音,所以这首歌是民族调式中五声羽调式。

(3)学唱歌词。

①欣赏歌曲,学生小声跟唱,感受歌词的意境。

老师设置问题:歌词内容表达了什么样的情感

学生自由回答。

老师归纳总结:轻快的速度与欢快活泼的情绪,表现出祖辈们爱唱歌的风俗习惯,同时也表现了台湾高山族人民憧憬美好幸福生活的思想情感。

②学生跟钢琴学唱歌词。

老师做正确的示范。

学生评价:歌曲中出现了一字多音的地方,演唱时注意气息要保持平衡,时值要唱足,声音保持竖立的状态、圆润饱满的演唱;歌唱时声音稍微短促一点,用欢快的情绪演唱歌曲。

③学生再次有感情地、完整地演唱。

(三)巩固提高

1.为歌曲配伴奏。

(1)学生练习乐谱中拍手的节奏。

(2)老师将学生分为演唱组与节奏组,学生表演。

老师评价:表演时大家要带有表情地演奏,旋律不要越唱越快,拍手时注意休止符的转变和时值的变化。

(3)学生再次表演。

(4)学生交换角色表演。

2.为歌曲创编舞蹈。

(1)老师示范高山族舞蹈的动作。

(2)学生在老师的引导下学跳舞蹈动作。

老师引导:同学们可以变换队形,注意动作要保持一致,双脚有节奏地、缓慢地向一旁动,双手垂放在身体前方有节奏地轻轻摆动。

(3)学生很热情地表演。

(4)学生分组进行歌伴舞表演。

(四)课堂小结

这节课同学们深深感受到高山族人民对歌舞的挚爱,台湾自古以来都是我国神圣不可侵犯的领土,高山族也是中华大家庭的一员,让我们在歌声中共同祝愿海峡两岸的同胞早日团聚。