解析:

1.1.教学目标

(1)在具体生活情境中,感受并认识质量单位克和千克。

(2)初步建立1克和1千克的观念,知道1千克=1000克。

(3)掌握用秤称量物体的方法。

(4)在建立质量观念的基础上,培养学生估量物体质量的意识。

2.教学重点

初步建立1克和1千克的观念。

2.

一、创设情境,体验轻重

师:小朋友们,你们喜欢逛超市吗?老师也喜欢,昨天我在超市买了两样东西,猜一猜,哪个更重?你怎样知道是它重?(面条和苹果)

学生可能会说用秤称,可能会说掂一掂,还可能说看标签……

师:看来物品有轻有重,我们把物体的轻重叫作物体的质量。

二、认识秤,揭示课题

1.出示:常见的秤挂图。

师:刚才说可以用秤称,生活中有各种各样的秤,你都认识些什么秤?在哪里见过?

2.介绍一些常见的秤。重点介绍天平和盘秤。

小结:它们都可以用来称物品的质量。

3.揭示课题。

师:表示物品质量的单位有克和千克。这节课我们就要来研究“克和千克”。(板书:克和千克)

三、认识克,感受1克和几克

1.掂一掂1克的物品,感受1克的质量。(1个2分硬币)

师:你想知道1克是多重吗?

学生掂一掂,再闭上眼睛,感受1克的质量,你有什么感受?(很轻)

2.说一说,你觉得哪些物品也是大约1克。(药片、小发卡、纽扣、小螺丝、一粒花生、一个乒乓球、一片树叶……)

3.掂一掂,比一比。分别掂一掂一支铅笔、一袋米、一包盐的重量,比一比谁重,感受几克、100克、500克的重量。一般比较轻的物体我们用克做单位,用字母表示是g。

4.估一估数学课本有多重?再称一称。(1本数学课本大约重150克)

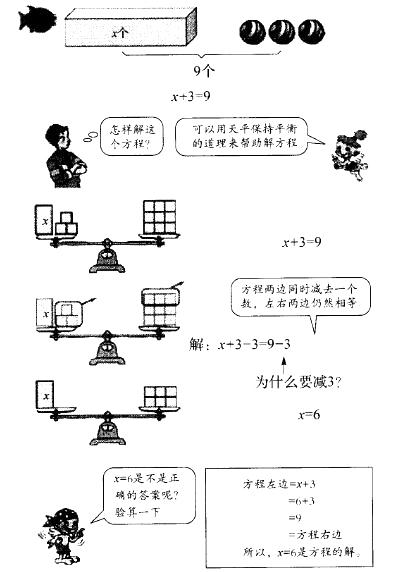

5.介绍天平。称较轻的物品要用到一种秤——天平。

四、认识“千克”,感受1千克和几千克

1.感受1千克。

师:物体有轻有重,称比较轻的物体我们用克做单位,称比较重的物体时我们就周千克做单位。那1千克有多重呢?

1扎面条的重量就是1千克,也可以用1kg表示。

师:请同学们用手掂一掂1扎面条,感受一下1千克有多重。(学生用手掂一掂)

师:你觉得1千克怎么样?(挺重)1千克就是我们平时说的2斤。但斤不是国际通用单位。

2.说一说哪些物品大约重1千克。

3.判断:1千克铁和1千克棉花比较,哪个重一些?

小结:不论物体的颜色、形状、大小如何,1千克重的感觉是一样的。

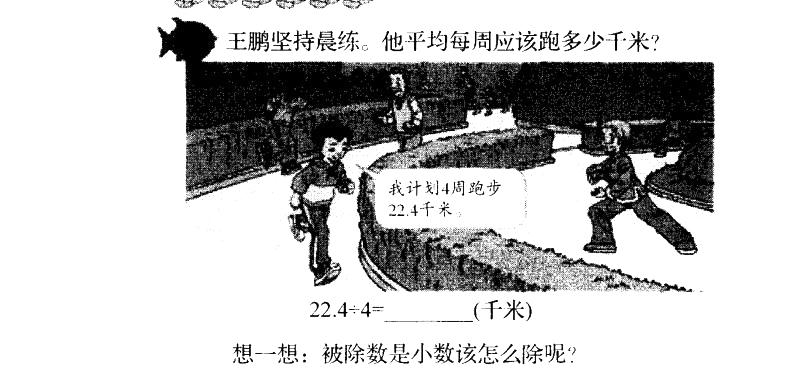

4.估计几千克,称书包。

师:你估计书包有多重?你是怎样估计的?(引导学生与1千克对比)

师:好,咱们用盘秤来称一称,看你估计得准不准确。(指导学生使用盘秤)

(出示盘秤)观察一下盘秤,你们有什么发现?(让学生看到指针和单位千克)

5.当我们用盘秤称东西的时候,当指针指到1就表示1千克。下面,我们就来称1千克的东西吧。(称1千克的东西:1扎面条、1罐奶粉、两袋盐……)

6.称一称:1千克苹果有几个?1千克香蕉有几个?

7.活动:感受几十千克,称体重,互相抱一抱。(体重在20~35千克)

五、认识千克与克的关系

师:一包食盐有500克,两包呢?

生:1000克,因为500克加500克等于1000克。

师:再用盘秤称一称两包盐的重量。指针指向l,两包盐的重量是(1千克)。你发现了什么?(1千克等于1000克)

5千克等于多少克?3000克等于多少千克?

六、拓展深化

1.玲玲是二年级的学生,自从学习了克和千克的认识后,她对周围物体的质量可感兴趣了,下面是她称出的物体的质量,这个马大哈,把什么给漏了,你能帮她补上吗?(课本第89页第4题)

2.认真阅读玲玲的日记,你能发现什么?

我是一名二年级的小朋友,每天早晨,我从1千米高的床上起来,拿起重9千克的牙刷,刷牙洗脸后,吃了一个200千克的面包,一个50千克的鸡蛋,然后背起2克的书包,穿上250千克重的鞋上学去了。

七、全课小结

你有什么收获?