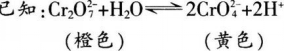

一位化学教师在演示苯酚与Fe3+显色的实验时,不小心多加了一些FeCl3溶液,结果原本已经变成的蓝色又褪去了。问题:(1)请你猜想产生这一现象的原因?并说明你做出假设的思路。(2)化学教学鼓励学生利用课程学习的知识去解释、解决生活中的问题,请你举一个生活中的例子,应用苯酚与Fe3+显色这一性质。

第1题:

第2题:

第3题:

下列化合物与FeCl3溶液发生显色反应的有()

A、对甲基苯酚

B、苄醇

C、2,4-戊二酮

D、丙酮

第4题:

第5题:

第6题:

第7题:

第8题:

请你利用所学知识解释下列现象。

(1)在实验室里,常常将固体药品配制成溶液进行化学反应,以提高反应速率。

(2)用汽油或加了洗涤剂的水都能除去衣服上的油污。

第9题:

第10题: