新的学期开始了,陈老师为了测验班内学生现在的知识水平,组织了一次摸底测验,这种测验属于()。

第1题:

能力测试,是测量个体不因外界环境而变化的、较稳定的、表现在认知能力方面的心理特质的一种测验。

根据这个定义,下列测验属于能力测验的是( )

A.为了了解学生对所学知识的掌握情况,刘老师在教学结束后进行了一次测验,结果发现 80%的学生已经很好地掌握了所学内容。

B.为了对新转来的一批学生进行分班,学校对他们组织了一次摸底测验,主要看他们现在掌握知识的情况,应该进入哪个班级学习。

C.为了对学习有困难的学生更好地因材施教,李老师专门为他们组织了一次测验,测验的题目大都比较容易,以发现他们学习困难的原因,对症下药。

D.某校在选拔参加数学竞赛培训班的学生时,除了看其平时考试的数学成绩外,有特地实施了一次智力测验,看其智力水平的高低以决定是否有长远发展。

第2题:

林老师为A班的期未考精心设计了一份试卷,测验结果发现水平较高的学生分数相对较高,水平较低的学生分数相对较低,这说明这份试卷的( )较高。

A.区分度

B.难度

C.信度

D.效度

第3题:

根据下列材料,请回答 43~44 题:

白老师是高三(一)班和高三(二)的语文老师。他在开始学习新的阅读课时,对高三(一)班的学生宣布两点:第一,学完后测验,以了解其阅读成绩;第二,两周后要参加知识竞赛,考查这个内容。而在高三(二)班忘记了提示这一点。结果发现,虽然第一次测验的成绩两班没有明显的差异,但是知识竞赛的时候,(一)班的成绩显著优于(二)班的成绩。

第 43 题 该案例中体现了( )对学习效果的影响。

A.学生已有的认知结构

B.学习者的主动性

C.学生的学习策略

D.练习

第4题:

第5题:

第6题:

一班20名学生数学测验的平均分是70分,二班30名学生相同数学测验的平均分是80分。这两个班50名学生数学测验的平均分是( )

A.70

B.74

C.75

D.76

第7题:

第8题:

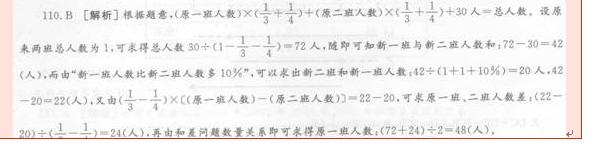

:某校四年级原有两个班,现在要重新编为三个班,将原一班的1/3与原二班的1/4组成新一班,将原一班的1/4与原二班的1/3组成新二班,余下30人组成新三班。如果新一班的人数比新二班的人数多10%,那么,原来一班有多少人?( )

A.39

B.48

C.69

D.72

第9题:

第10题: