某教师为了解学生对温度、热量、比热容和热传递等知识的掌握情况,设计了如下检测题,检测结果是每个选项都有学生选择。题目:下列现象中,不可能发生的是()。A.水的沸点低于或高于100℃B.湿衣服放在温度低的地方比放在温度高的地方干得快C.-5℃的冰块放在0℃的水中会熔化D.物体吸收热量温度保持不变问题:(1)指出正确选项,针对错误选项分析学生在物理知识方面可能存在的问题。(2)针对其中一个错误选项,设计教学片段帮助学生掌握相关知识。

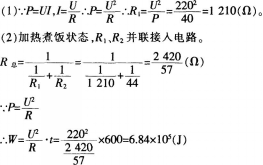

第1题:

第2题:

第3题:

本题考查的是冰水混合物的温度问题。如果在很高的温度下,冰水混合物当然要吸热。但因为有冰,所以热量先被冰吸收。而冰吸热熔化的过程,温度不变,还是0℃。同样,如果冰水混合物放在很低的温度下(题干中的情况),它当然要放热。但因为有水,所以水先放热。而水放热凝固的过程,温度不变,还是0℃。所以,冰与水交界处的温度始终保持在0℃,答案选B。

第4题:

第5题:

第6题:

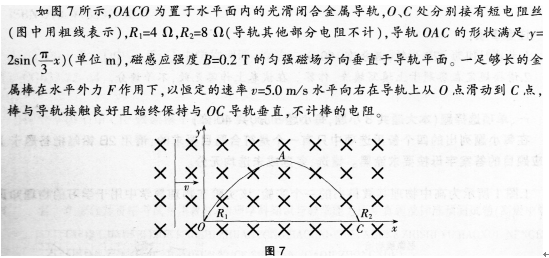

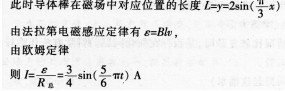

第7题:

第8题:

第9题:

第10题: