三维目标

1.知识与能力:知道古代中国农业的主要耕作方式经历了从刀耕火种到铁犁牛耕的变革与成熟的过程;生产力的发展是中国古代耕作方式变化的根本原因。

2.过程与方法:讲授过程中采取问题探究和归纳总结的方法。

3.情感、态度与价值观:古代中国以先进的农业文明闻名于世,感受中国古代劳动人民勤劳、智慧与创造力。教学重难点

1.教学重点:中国古代农业生产的发展过程。

2.教学难点:中国古代小农经济的特点。

教学过程

一、新课导人

教师通过多媒体视频设备播放黄梅戏《天仙配》的经典选段,播放完毕后用PPT展示部分歌词:

树上的鸟儿成双对,绿水青山带笑颜。

从今不再受那奴役苦,夫妻双双把家还。

你耕田来我织布,我挑水来你浇园。

寒窑虽破能避风雨,夫妻恩爱苦也甜。

教师:刚才我们欣赏的是黄梅戏《天仙配》的经典选段,也看到PPT上的歌词。老师想提个问题:《天仙配》歌词所反映的是一种什么样经济模式?它起源于什么时候?它的特点是什么?

学生思考片刻纷纷说出自己的观点。

教师:大家说的都有一定道理.接下来就让我们带着这些问题来学习新课。

设计意图:视频导入激发学习兴趣,增强学习效果。

二、新课讲授

教师:大家都知道我国曾是传统的农业国家,那么我国的早期农业是何时出现、特点如何呢?请大家带着这个问题阅读教材,自己寻找答案。

学生带着问题阅读教材,尝试整理答案。

教师:哪位同学可以回答一下问题?

学生甲:我国的原始农业出现在一万年前,采取刀耕火种的方式,呈现“南稻北粟”的种植特点。

学生乙:商周农业在作物品种有所增加,农具采取石器和骨器。

教师:同学们的归纳很正确,由此我们可以看出我国早期农业有这样的规律:由采集经济到种植经济.由迁徙到定居;农业文明与水源有密切关系,属于大河文明;属于粗放型经济。

设计意图:通过自主阅读与归纳整理,提升对文字材料的分析理解与归纳能力。

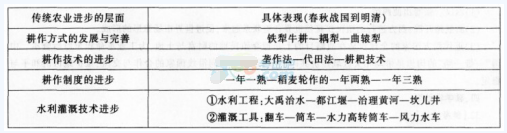

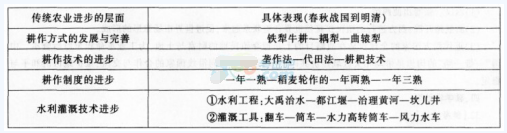

教师:春秋战国时期。随着社会生产力的不断进步,我国农业又会有哪些变化呢?下面请同学们以小组为单位,从耕作方式、耕作技术、耕作制度、灌溉技术四个层面分析教材中的内容,小组经过讨论后形成自己的结论。

各小组学生经过十分钟的讨论.纷纷形成自己的结论,由小组代表阐述。

教师:同学们的回答都很不错,不过也有疏漏之处,老师将大家的结论加以整理,下面的表格就是完整的内容。

设计意图:小组讨论的探究学习方法促进合作意识、活跃思维,突出学生的学习主体地位,教师的适当补充增强教学效果。

教师:通过阅读教材我们知道自春秋战国时期开始,个体小农经济成为农业的主要经营方式,自给自足经济成为封建政权的基础之一。下面同学们跟着老师一边看教材一边听老师有关男耕女织的小农经济的内容。

1.含义:以家庭为生产、生活单位,农业与家庭手工业相结合,生产主要是为满足自家的基本生活需要和交纳赋税,是一种自给自足的自然经济。

2.形成:春秋战国时期。

3.原因:生产力提高(铁犁牛耕);封建土地私有制确立;集体劳动转向个体劳动。

4.特点:家为单位、农工结合、自给自足。

5.地位:主导地位,基本模式。

6.评价:

①积极性:精耕细作:

②消极性:分散性、封闭性、脆弱性、落后性。

设计意图:教师讲解与学生听讲结合,更好地理解较为抽象的内容。

三、巩固练习

教师组织学生做事先准备好的多类型练习题。

设计意图:通过练习检验本课的学习成果,做到查缺补漏。

四、课堂小结

教师:中国农业生产工具和生产技术的进步,推动了农业生产力的发展,促进了小农经济的形成,成为中国封建社会农业生产的基本模式,也成为推动精耕细作技术.发展的主要动力。而精耕细作技术是中国传统农业的主要特点,是中国古代农业长期处于世界领先地位的关键所在。我们从中感受到了中国人民的勤劳智慧、创造力。我们如今应该从中汲取精华,发展现代化农业。

设计意图:简要回顾本课主要学习的内容,教师适当总结巩固理解与记忆。

五、布置作业

结合学习内容与其他材料,比较自然经济、小农经济和封建经济的区别与联系,形成不少于300字的小论文。

设计意图:布置课后作业,拓展学习内容。