(1)力在一个过程中对物体所做的功,等于物体在这个过程中动能的变化。这个结论叫做动能定理。

(2)一、教学目标

知识与技能:掌握动能定理的表达式,理解动能定理的确切含义;应用动能定理解决实际问题。

过程与方法:运用演绎推导方式推导动能定理的表达式:理论联系实际,学习运用动能定理分析解决问题的方法。

情感态度与价值观:通过动能定理的演绎推导、感受成功的喜悦,培养学生对科学研究的兴趣。

二、教学方法

情景教学法、讲授法、归纳法、练习法。

三、教学过程

1.导入新课

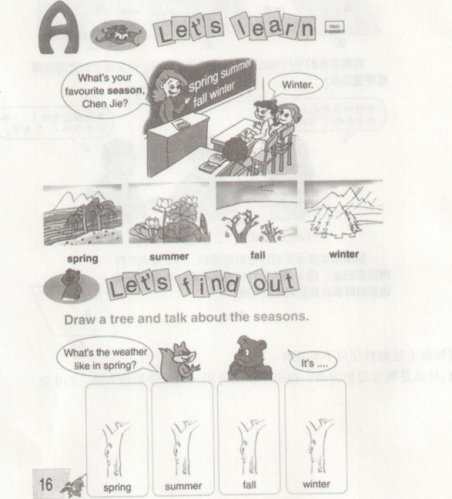

上节课我们通过实验验证了动能和质量与速度的关系,并且推导出物体动能的表达式。但是其中的等式

2.新课教学

师:上式表明什么问题呢 请用文字叙述一下。

生:力在一个过程中对物体所做的功。等于物体在这个过程中动能的变化。

师:这个结论就叫做动能定理。

师:如果物体受到几个力的作用,动能定理中的W表示什么意义

生:如果物体受到几个力的作用.W表示的是合力做的功。

师:那么动能定理更一般的叙述方法是什么呢

生:合力在一个过程中对物体所做的功,等于物体在这个过程中动能的变化。

师:结合生活实际,举例说明。

生1:如果物体匀速下落,那么物体的动能就没有发生变化,这时合力是零,所以合力所做的功就是零。

生2:一架飞机在牵引力和阻力的共同作用下,在跑道上加速运动,速度越来越大,动能越来越大。这个过程是牵引力和阻力都做功,牵引力做正功,阻力做负功,牵引力和阻力的合力做了多少功.飞机的动能就变化了多少。

师:上节课推导出来的动能定理,我们是在物体受恒力作用且做直线运动的情况下推出的。动能定理是否可以应用在变力做功或物体做曲线运动的情况.应该怎么理解

生:当物体受到的力是变力。或者物体的运动轨迹是曲线时,我们仍然采用过去的方法.把过程分解成很多小段,认为物体在每小段运动中受到的力是恒力,运动的轨迹是直线,这样也能得到动能定理。

师:正是因为动能定理适用于变力做功和曲线运动的情况,所以在解决一些实际问题中才得到了更为广泛的应用。我们看一道例题:

一架喷气式飞机质量为5.0×103kg,起飞过程中从静止开始滑跑。当位移达到s=5.3×102m时。起飞速度达到υ=60m/s。在此过程中飞机受到的平均阻力是其重力的0.02倍。求飞机受到的牵引力

师:从现在开始我们要逐步掌握用能量的观点分析问题。就这个问题而言.我们的已知条件是什么

生:已知初末速度,运动的距离。还知道物体受到的阻力。

师:我们分析这类问题.应该从什么地方下手呢

生:还是应该从受力分析入手。飞机受力比较简单,竖直方向的重力和地面对它的支持力合力为零,水平方向上受到飞机牵引力和阻力。

师:以前我们分析受力的目的是为了求物体加速度。而现在进行受力分析的目的是什么呢

生:目的是为了求舍力做的功,根据合力做的功,我们可以求解物体受到的牵引力。

师:投影展示学生的解答过程,用动能定理和我们以前解决这类问题的方法相比较,动能定理的优点在哪里呢

生1:动能定理不涉及运动过程中的加速度和时间,用它来处理问题要比牛顿第二定律方便。

生2:动能定理能够解决变力做功和曲线运动问题,而牛顿定律解决这一问题比较困难。

小结:

动能定理是这一节课的一个关键,这节课不可能让学生掌握应用这个定理解决问题的全部方法,而应该教给学生最基本的分析方法。这个例题具有代表性,分析合力做的功等于动能的变化。