参考答案和解析

正确答案:

(一)货币需求的宏观因素

1、收入。收入与货币需求呈同方向变动关系。

2、价格。从本质上看,货币需求是在一定价格水平下人们从事经济活动所需要的货币量。价格和货币需求,尤其是交易性货币需求之间,是同方向变动的关系。

3、利率。利率变动与货币需求量之间的关系是反方向的。但也有特殊情况,需要具体情况具体分析。

4、货币流通速度。货币流通速度与货币总需求是反向变动的关系,并且在不考虑其他因素的条件下,二者之间的变化存在相对固定的比例关系。

5、金融资产的收益率。金融资产的收益率主要是指债券的利息率或股票的收益率于与货币需求反向变动。

6、企业与居民对利润与价格的预期。当企业对利润预期很高时,往往有较高的交易性货币需求;当居民对价格预期较高时,往往会增加现期消费,减少储蓄,居民的货币需求增加。

7、其他因素,包括:信用的发展状况、金融机构技术手段的先进程度和服务质量的优劣、国家的政治形势对货币需求的影响、民族性格、生活习惯和文化传统等。

(二)决定我国货币需求的微观基础

1、居民的货币需求。居民交易性货币需求与交易费用和货币收入正相关,与利率负相关。居民货币收入逐年增加,内生地推动了居民货币需求的增长。

2、企业的货币需求。企业的交易性货币需求产生于降低交易成本的需要。企业交易成本的大小主要取决于三个因素:利率、商品交易费用和商品交易规模。

政府部门的货币需求。政府部门的货币需求主要为满足履行公共职能的需要,包括:职能性货币需求,预防性货币需求。

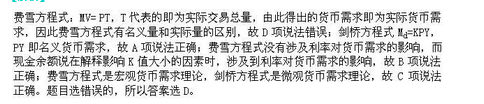

解析:

暂无解析