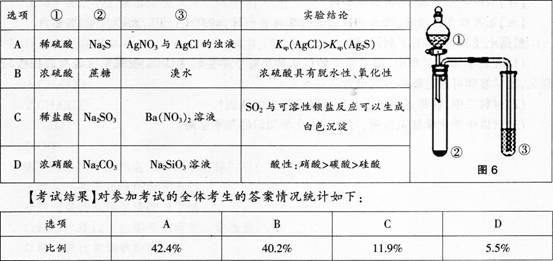

某化学教师在考试中设计了下列试题,并对部分学生的考试结果进行了统计和分析。【试题】有混合气体CO2、H2O(g)、H2、

题目

问答题

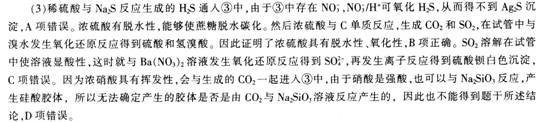

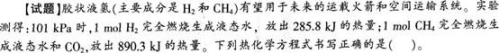

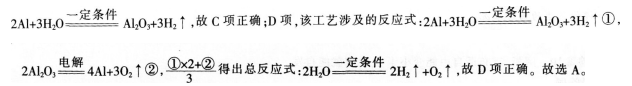

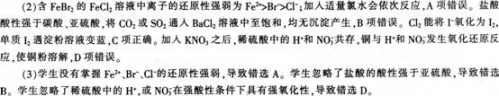

某化学教师在考试中设计了下列试题,并对部分学生的考试结果进行了统计和分析。【试题】有混合气体CO2、H2O(g)、H2、O2、N2、CO等,依次通过①灼热的铜丝,②澄清的石灰水,⑧灼热的氧化铜,④浓硫酸,最后剩下的气体是什么?【考试结果】部分学生会这样分析:过程①吸收O2;过程②吸收CO2;过程③吸收H2和CO;过程④吸收H2O(g),所以最后只剩下N2。试根据上述解题过程及考试结果回答下列问题:(1)本题正确答案为_______________。(2)如果你要讲评本题,你教给学生的正确的解题思路是什么?(3)试对学生解题错误的原因进行分析和诊断。