二、考题解析

【教学过程】

环节一:导入新课

多媒体导入法。教师多媒体展示美国著名总统的照片,组织学生评选“最有中国缘的美国总统”,由此引导学生得出尼克松总统。

教师引导设疑:历史上尼克松和周恩来总理历史性的握手,使得中美关系走近了一步,他也因此成为“最有中国缘的美国总统”,大家知道中美关系在当时是怎样的吗?除了美国,中国和日本的关系又如何呢?由此顺势导入新课。教师资格考试考前黑钻押题,瑞牛题库软件考前更新,下载链接 www.niutk.com

环节二:新课讲授

(一)中美关系

过渡:要想了解当时的中美关系,还是先要去看看当时的时代背景。

1.背景

教师讲述并设问:新中国的成立其实宣告了美国“扶蒋反共”政策的彻底失败。但是在新中国初期,美国政府敌视中国,对新中国实行封锁禁运、包围威胁的政策,双方长期处于敌对的状态。这种状态是什么时候开始转变的呢?

学生阅读教材回答:20世纪70年代初。

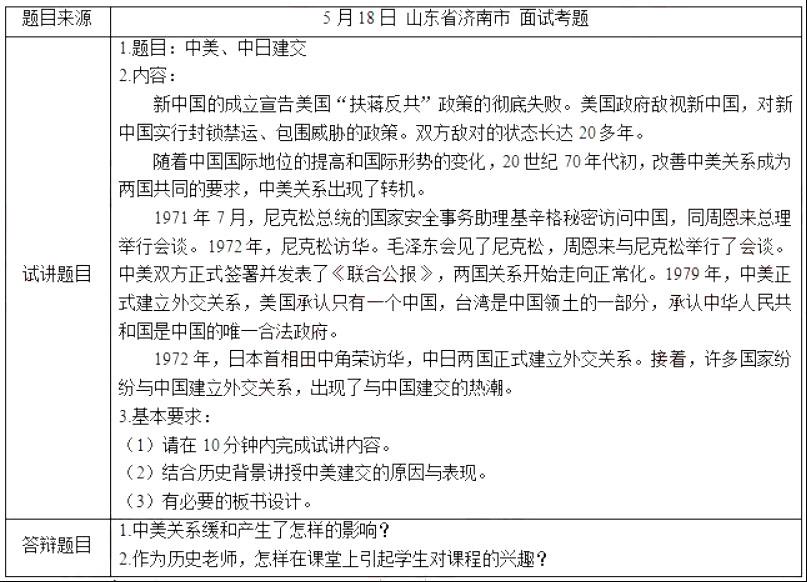

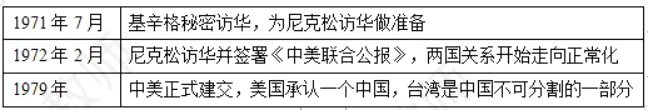

教师在多媒体上展示相关材料并提问:为什么会是在这一时期?大家可以从当时的国际局势和美国的角度来思考一下。

学生归纳:第一,当时中国国际地位有所提高,美国必须正视中国的发展和作用,因此需要改变原来的外交政策,缓和中美关系。第二,从材料中“西欧、日本崛起”“美苏争霸中,美国力不从心”可以分析出当时的国际形势发生了很大的转变,美国的经济霸主地位受到了冲击。

教师补充讲解:不光如此,在当时中苏关系也开始恶化,可以用剑拔弩张来形容。因此中国开始重新调整外交政策。

过渡:在这一形势之下,既然美国已经抛出了友好交往的“橄榄枝”,中国也作出了积极的反应。

2.表现

教师安排学生观看纪录片和图片,并提问:从中归纳一下中美为缓和国家关系展开了什么活动?这一活动有什么历史意义?

学生回答:1971年,美国乒乓球队正式访问中国,这是新中国成立以来第一个美国代表团访问中国。“小球影响大球”的“乒乓外交”轰动了世界。

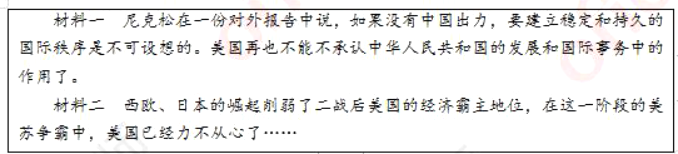

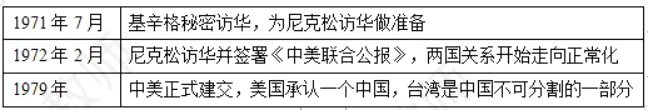

教师安排学生阅读教材,并提问:“乒乓外交”算是开了一个好头,那中美关系是如何一步步走向正常化的呢?大家以表格的形式归纳出来。

学生归纳如下:

教师在多媒体展示毛泽东会见美国总统尼克松的图片,并补充讲述:这场跨越太平洋的握手宣告着一个时代结束了,一个新的时代开始,中美之间长达20多年的对抗结束了。

过渡:随着中美关系的改善,其他资本主义国家纷纷与中国建交,其中就有日本。日本是怎么做的呢?

(二)中日关系

教师播放毛泽东会见日本首相田中角荣的新闻报道,并提问:这一事件给我们传递了什么信息?

学生回答:这一重要历史事件反映出日本想要缓和中日关系。

教师多媒体展示《中日联合声明》历史图片,并讲述:1972年,日本首相田中角荣访华,并与中国签订了协定,这标志着中日两国正式建立外交关系,从此揭开了中日关系的新篇章。

教师设问:随着中美、中日的改善,当时中国的外交事业获得了哪些成就呢?

学生回答:中美、中日关系的发展,在国际上引发各国与中国建交的热潮,打开了我国外交事业的新局面。

教师补充:从1971年基辛格访华到1972年止,相继有28个国家同中国建立了外交关系,中国外交事业一片红火。

环节三:小结作业

1.小结:教师进行情感升华,感受国家强大推动外交关系改善。

2.作业:请学生课下搜集当今中国与美国、日本在外交上出现的摩擦,如中美贸易争端,美国把华为列入黑名单等,思考我们应该如何应对?

【板书设计】

【答辩题目解析】

1.中美关系缓和产生了怎样的影响?

【参考答案】

(1)提高了中国的国际地位。

(2)打开了50年代以来中国的外交困境,形成中国外交史上第三次建交高潮。

(3)开始了两国关系的新阶段,有利于两国在经济、贸易、科技、文化、金融等各方面的交流与发展。

(4)缓和了国际紧张局势,推动世界的和平与发展,也进一步推动世界格局朝着多极化方向发展。

2.作为历史老师,怎样在课堂上引起学生对课程的兴趣?

【参考答案】

教学要激发学生的学习兴趣,首先要把课上得生动、活泼、充满情趣。苏霍姆林斯基曾说:“课上得有趣,学生就可以带着一种高涨的波动的情绪从事学习和思考,对前面展示的真理感到惊奇和震惊。”常用的引起学生对课程兴趣的方法主要有以下三种:

(1)采用创设情境营造愉快的氛围,所以历史教学可以采用情境设置,激发学生思维,在轻松愉快的氛围中完成知识的理解与学习。

(2)通过质疑激发学生的学习兴趣,古人云:“学贵质疑”“疑是思之路,学之端,小疑则小进,大疑则大进”。现代心理学家也认为,疑是思维的火花,思维是从发现问题开始的,以解决问题告终。教师的课堂提问,应该抓住关键性的内容,突出问题实质。

(3)借助先进的多媒体技术,优化教学方法,激发学生的学习兴趣。多媒体计算机具有储存大量教学信息的能力,其储存的教学信息具有生动、形象、直观、感染力强等特点,符合学生的认知特点。