初中音乐《落水天》

一、考题回顾

题目来源1月5日 下午 山东省淄博市 面试考题

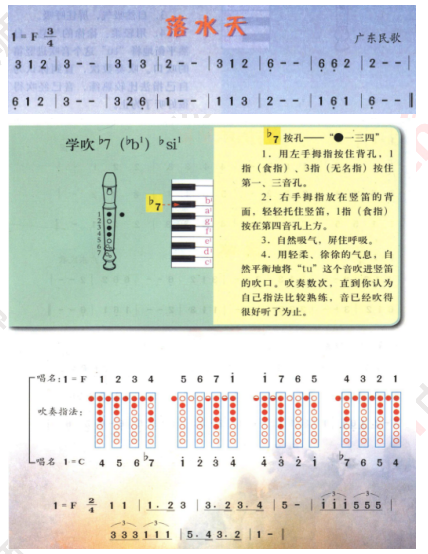

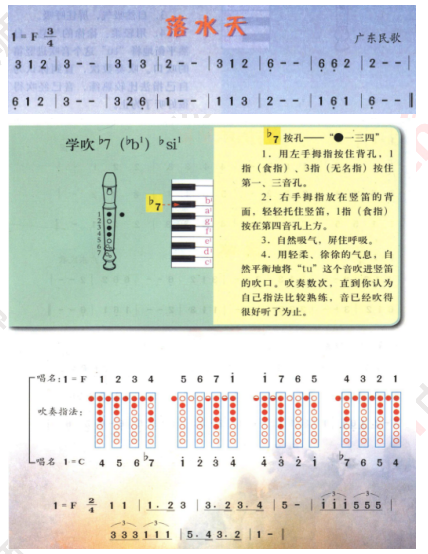

试讲题目1.题目:落水天

2.内容:

3.基本要求:

(1)试讲时间在10分钟之内完成;

(2)试讲时需要有互动环节;

(3)试讲过程需要有适当板书。

答辩题目1.你对广东音乐了解多少?请简单介绍一下。

2.在器乐教学中,教师可以从哪些方面培养学生的学习习惯?

二、考题解析

【教学过程】

(一)创设情境,导入新课

1.教师播放不同乐器(陶笛、口琴、竖笛)演奏音乐作品,并提问:同学们猜一猜这些乐曲分别是由哪些乐器演奏的?

学生自由回答。(陶笛、口琴、竖笛)

2.教师总结:世界乐器各种各样,都具有不同的音色和演奏技巧,并引导学生举例常见的吹奏乐器,顺势导入课题《落水天》。

(二)初步感知

1.教师引导学生聆听音频,并提问学生:歌曲的速度和情绪是怎样的?

学生自由回答。

教师总结:歌曲速度为中速,情绪为舒缓的。

2.教师播放乐器演奏视频,并提问学生:竖笛的音色特点是什么?

学生自由回答。

教师总结并介绍:竖笛音域较窄、音色圆润、纯正清丽、柔和轻盈,被称为“柔和的笛子”“像鸟唱歌的笛子”,是欧洲重要的管乐器。

(三)学奏乐器

1.教师示范讲解,并提问学生:演奏竖笛时的要点是什么?学生自由回答。

2.教师总结并带领学生演奏:首先按孔要严,其次握笛姿势要正确,最后心平气和。

3.教师请学生挑选运舌进行学习,教师分解逐步讲解示范,学生进行练习。

4.教师为学生预留时间,学生自主进行练习,教师巡回指导。

5.教师引导跟音频整体练习,并提问学生:歌曲演奏旋律运用了民族五声调式,给你什么样的感受?

6.最后连贯完整表演《落水天》。

7.教师请学生代表进行展示,并请学生之间进行评价,最后针对全体学生表现做总体评价。

(四)巩固提高

1.教师请同学们以四人为一小组,规定五分钟的时间进行练习,最后以比赛表演为主题,请学生用轮奏的方式表现《落水天》。

学生进行展示。

2.教师给予鼓励性的评价并总结轮奏技巧,注意乐曲乐段间的完整衔接。

(五)小结作业

1.师生共同回顾竖笛吹奏方法,教师呼吁学生课后运用竖笛吹奏其他中国民族乐曲。

2.布置课后作业:搜集其他竖笛独奏乐曲作品。

【板书设计】

落水天

广东民歌

1=F 3/4

旋律优美、抒情

【答辩题目解析】

1.你对广东音乐了解多少?请简单介绍一下。

2.在器乐教学中,教师可以从哪些方面培养学生的学习习惯?