第1题:

参考答案:

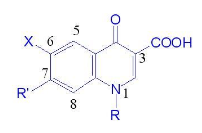

(1)N1位取代基可为脂肪基和芳烃。

(2)2-位引入取代基后,其活性减弱或消失。

(3)3位羧基和4位酮基是该类药物与DNA回旋酶结合产生药效必不可少的部分。

(4)5位取代基中,氨基取代时活性最好,其他基团取代活性均降低。

(5)6位取代基的活性大小顺序位F>Cl>CNNH2>H。

(6)7位引入不同取代基均可提高抗菌活性,对活性贡献顺序哌嗪>N(CH3)2>CH3>Cl>H。

(7)8位的取代基可以使H、Cl、F、NO2、NH2等,以F为最佳。

第2题:

噻嗪类利尿剂和哪类降压药物合用可减少发生低血钾的可能性()。

第3题:

利尿剂、长效二氢吡啶类钙拮抗剂( )

第4题:

用做抗高血压的二氢吡啶类拮抗剂的构效关系研究表明()

第5题:

简述ACEI的构效关系。

第6题:

二氢吡啶类钙拮抗剂的的相对禁忌证包括()和()。

第7题:

简述镇痛药物的构效关系。

第8题:

第9题:

简述二氢吡啶类钙拮抗剂的构效关系。

第10题:

列举三种整合酶抑制剂,并简述其构效关系特点。