书法之所以能供人欣赏,乐以忘忧,赏心悦目,总的说来是由它的点画美、结构美、章法美、意境美所形成的一种整体审美效应,而意境美又是其中的关键。

第1题:

关于学习书法,宋代大作家晁补之说:“学书在法。而其妙在人。法可以人人而传,而妙必其胸中之所独得。书工笔吏,竭精神于日夜,尽得古人点画之法而模之;浓纤横斜,毫发必似,而古今之妙处已亡,妙不在于法也。”书法“古今之妙处已亡”是因为:( )。

A.书T笔吏缺少创新精神

B.书工笔吏尽得古人点画之法

C.古人已经穷尽书法之妙处

D.学习书法不能模仿

第2题:

第3题:

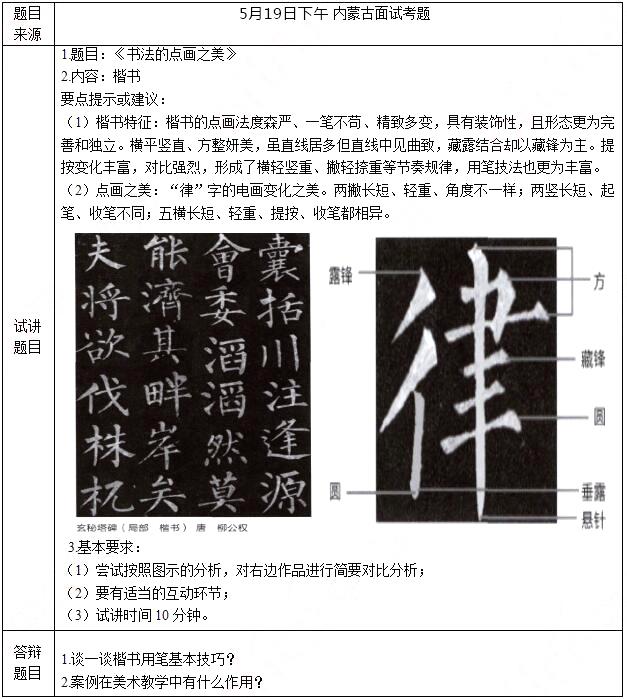

点画是构成汉字的基础,也是构成书法艺术的主要因素。我们在书法欣赏时,不能忽视点画线条美。()

第4题:

书法的美,主要表现在点画、结构、布局等多个方面,不知其中的核心是什么?

第5题:

书法美学和书法欣赏是密不可分的,是否还能谈谈书法欣赏的具体途径?

第6题:

第7题:

什么是书法的共同美?它产生的原因有哪些?

第8题:

A.意境美

B.形式美;

C.造型美;

D.线条美;

第9题:

渴墨亦为“燥笔”,是指点画中的墨浓重,但极少水分,像干皴之笔,一般在书法作品中不大量使用。

第10题:

书法艺术是在点画的运动变化中达到统一,构成一种造型运动的美。